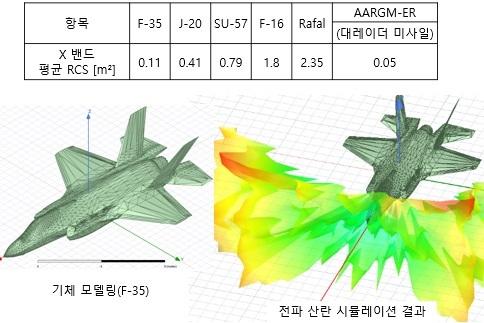

RCS 수치가 작을 수록 탐색면적이 적어

기체 생존성이 더 우수하다는 것을 말함.

아래 내용은 해당 전투기를 3D 모델링하여

시뮬레이션 S/W를 이용하여 얻은 내용을

퍼온 것 입니다.

이런 종류의 시뮬레이션 신뢰성은 높지만,

군사분야는 해당 업체가 아니면 제약이 많이

있기 때문에, 재미(경향) 수준에서 보기 바랍니다.

위 시뮬레이션 결과에서 특이한 점은,

일반적인 F-35 RCS는 0.005(골프공)로 알려져 있는데,

위의 결과치는 0.11로 그 차이가 매우 크네요 ^^

다른 기체에 대한 결과는,

오차는 있지만 위 시뮬결과와 비슷한 정도 임.

KF-21은 KAI에서 이미 해봤을 것 같다는 ㅎ ~~

록마 였다면 RAM 특성을 알고 있으므로

시뮬레이션 초기 조건값으로 적용 하겠지만 ...

대부분이 기밀사항이 이라 ...

생존성 확율에서 그만큼 더 높아지기 때문 입니다.

현실은 그렇지 않습니다. Rcs가 어느 수준을 넘어가면 생존성 자체에 유의미한 영향을 주지 않기 때문이죠.

그래서 에초에 완벽한 스텔스 기체가 아니라면 그 0.몇 수치 개선에 막대한 돈을 쓰느니 디코이나 전자전 기능을 강화하는게 생존성 향상에 유리합니다.

그 기체의 스텔스 성능의 대부분은 형상설계에 결정이 되기 때문에, 설계가 불충분, 오류, 잘못 됬을 경우

RAM으로 떡칠 해도 원 설계치 만큼 안나오게 됩니다.

형상 설계의 대표적인게

내무무장창, leading edge 와 trailing edge 의 정렬 ,엔진 블레이드 노출을 최소한 한 S형 Innet 등 입니다.

나머지가 형상설계로 해결하기 힘든부분 또는 보완 부분으로 적용 되는게

RAS, RAM, FSS 레이돔, 캐노피의 전도성 코팅 입니다.

흔히들 생각하는 RAM으로 스텔스 성능이 나오는게 아니라는 거죠.

했다는 소식이 생각 납니다. KFX-101, KFX-201 ...

대는 테스트가 가능했지만, 천음속대 풍동설비가 없어서 스웨덴우주항공국에서 사용하던 천음속 풍동

설비를 들여서 개량하여 그때부터 천음속대 풍동 테스트가 가능 해졌습니다.

설비 도입 후 S라인 인넷 설계에서 1만시간 이상 테스트 하였다고 하니, 저 설비가 엄청난것 였죠.

그전에는 미국의 연구시설에서 수행 하였다고 합니다.

요즘은 컴퓨터 시뮬레이션이 발달 하여, 시뮬레이션만으로도 웬만큼 정확한 수치가 나온다고 합니다.

실제로도 KFX 시뮬레이션 결과값 과 축소형 모델의 RCS 측정값이 거의 차이가 나지 않았다 하니까요.

실 모델에 대한 RCS 측정은 5전계 시험장에 이루어 집니다.

결과값은 당연히 극비 처리죠.

실측결과와 비슷한 것 보고 깜놀 했었습니다.

0/2000자